現場で図面を読むとき、一番最初に押さえるのが 通り芯(とおりしん) と 階高(かいだか) です。

この2つを理解していないと、梁やスラブ、開口の位置も正確にイメージできません。今回はその基本を整理しながら、図面でよく使う記号の読み方も解説します。

⸻

通り芯とは?

通り芯は建物を縦横に区切る「基準線」のことです。

・X1通り、X2通り、Y1通り、Y2通り…と「数字」と「アルファベット」で表記されます。

・現場では「◯通りと◯通りの交点が基準になる」といった使い方をします。

👉 ポイント

・型枠大工にとっては、柱や壁の位置を確認するために必須。

・監督さんは「どの通りから何mm」離れているかを読み取り、墨出しや位置確認に役立てます。

⸻

階高(かいだか)の基本

階高とは、各階の床から次の階の床までの高さのことです。

・図面では「SL(スラブレベル)」「FL(フロアレベル)」や「GL(グランドレベル)」で基準が示されています。

例:1階床から2階床までが3,000mmなら、「階高=3000」と表記。

👉 現場での見方

・スラブの厚みや梁の下端高さを理解する基準。

・断面図で「ここからここまでの高さ」を確認できるようになります。

梁記号の読み方

梁(はり)は床やスラブを支える大事な構造部材です。

・図面では「G梁」「B梁」などの記号で書かれています。

・一般的に「梁せい(高さ)」や「幅」も一緒に指示されています。

👉 例

・横長の丸い記号の中にB10 -40が真ん中に書いてあって、上の方に(+15)400(+15) 下の方に800と書いてあります。

梁幅が430、梁せいが-40下がって800の梁。

・通りごとに梁の大きさが違うので、見落とさないことが大事。

⸻

スラブ記号の読み方

スラブは「床のコンクリート」です。

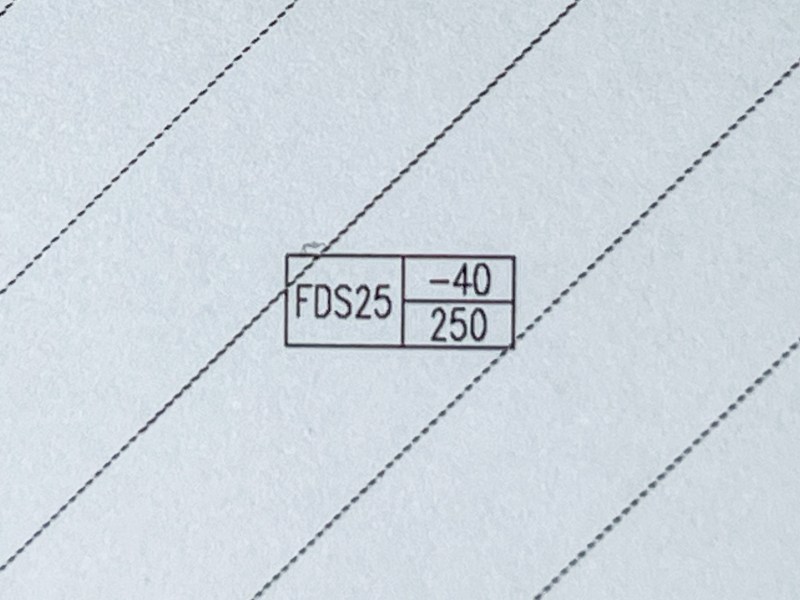

・記号は四角の記号で「S25が名前-40が高さ、250が厚み」を表します。

・「スラブ250」といえば厚さ250mmのスラブ。

👉 ポイント

・スラブ厚は階高の中に含まれるので、梁や開口の高さを考えるときに必ず確認。

・型枠工事では「スラブ型枠の高さ調整」に直結します。

⸻

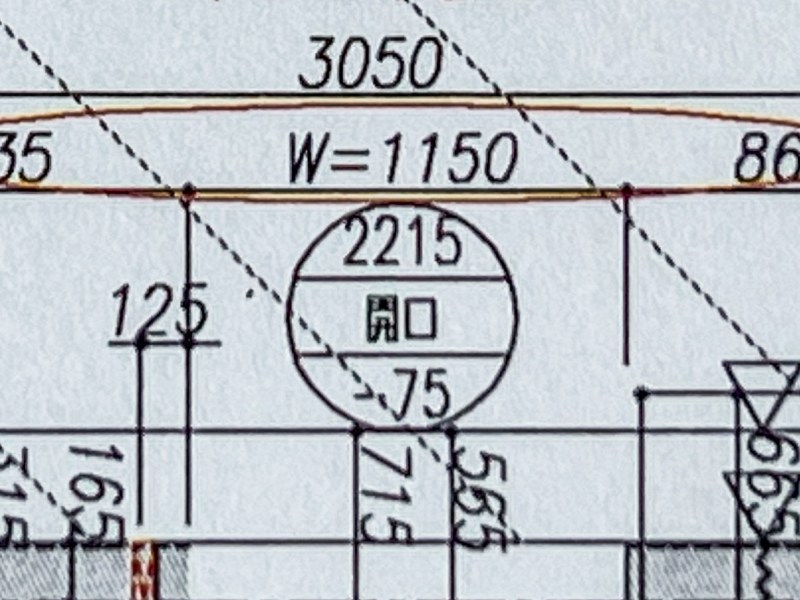

開口記号の読み方

開口(かいこう)は出入り口や配管、窓などをのこと。

・記号の形は丸で書かれていたり、四角で書かれていたりします。丸の方が多いい気がします。

真ん中に開口の名前、下にレベル、上に開口の高さ、幅は記号には書いていません。見上図にW ***と書いてあります。

👉 現場での注意

・型枠工事では「開口補強」が必須。

・図面に載っていない追加開口が出ることも多いので、必ず監督と確認。

⸻

まとめ

図面を読むときの最初のステップは、

1. 通り芯で位置を確認

2. 階高で高さをイメージ

3. 梁・スラブ・開口記号を見て形を把握

この3つを押さえておけば、初級編で解説した「床伏図・見上げ図・断面図」とつながって、図面全体がグッと読みやすくなります。

📘 おすすめ学習コンテンツ

🔹 図面が読めるようになる基礎講座(note)

図面の基本記号・読み方・スケッチ解説までをまとめた入門セット。

🔸 型枠拾い出し 完全マスターガイド(note)

拾い出しの流れ・加工図の描き方をまとめた実践教材。

お知らせ用X(旧Twitter)じゆたま↓↓↓

コメント